京都嵐山、大堰川の風光に恵まれた料理旅館です。

京都の旬を味わう料理と地下深層水を沸かした

日常から離れた贅沢な時間を

Room

お部屋

嵐山の景色を見ながら入る露天風呂、

リニューアルした新たなお部屋をお楽しみください

しっとりとした風情に、心地よい空間。景色を眺めながら思いのままにお寛ぎいただけます。リニューアルした “半露天風呂付特別室” は59m²以上と贅沢な造り、お休みはシモンズ製マットレスをフローリングに置くスタイル。

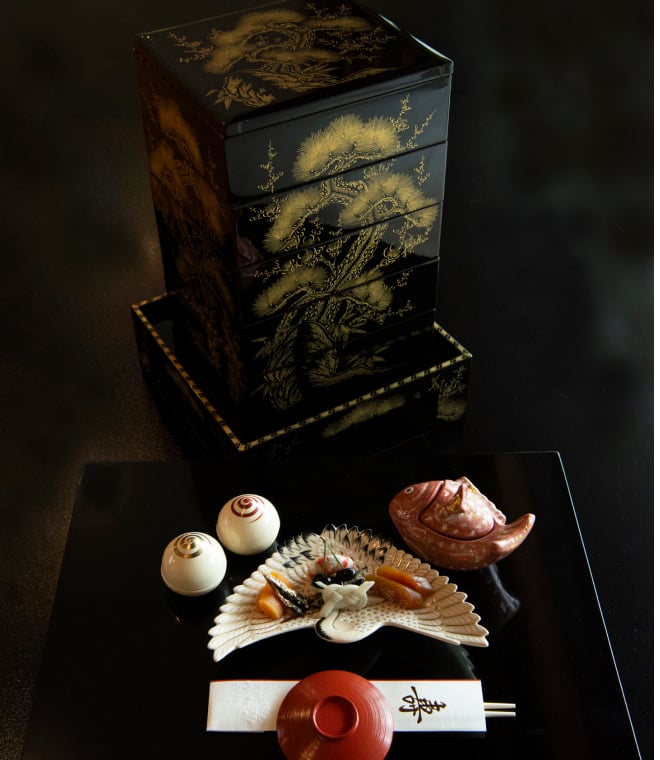

Cuisine

お料理

Spa

嵐月の湯

趣き深いたたずまいに高まる期待

あたたかい灯りに浮かびあがる木の門がまえ。これから始まる時間を想像して思わず笑顔ほころびます。

お知らせ

- 2024.03.07 嵐月ホームページをリニューアルいたしました。今後ともよろしくお願い致します。

- 2024.01.09

- 旅亭嵐月は、2024年1月9日(火)より改装工事のため、休館しております。

- 2024年3月20日(水)より “露天風呂付 特別室【離れ】” のみ営業再開いたします。

[予約受付は2024年2月1日(木)から] - リニューアルオープンは、2024年7月1日(月)を予定しております。

[予約受付は2024年3月1日(金)から] - 3月20日(水)~6月下旬まで、ご滞在中、2階のお部屋のリニューアル工事を進めております。

大きな騒音の出る作業は行われませんが、状況によっては、音や振動がお耳に入ってしまう可能性がございます。

何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。